top of page

電承コラム

特集編1 その3 日本製造業の勝ち筋を考える、その時のパラダイムシフト

1. 具体的な素形材業種ごとの産業ビジョン・デジタル製造指針 素形材産業の中核・金型産業を再興せよ 1) 樹脂成型産業 樹脂成形は日本のお家芸といっても過言ではないだろう。 もともとは欧米から持ち込まれた技術ではあるが、 材料開発、金型とともに進化した生産技術力、樹脂成形を支える成形機産業 と日本の土壌に根差している。 身の回りには、様々なプラスチック製品があり生きていくうえで欠かせない製品が多い。 プラスチック成型需要とともにプラスチック成型機市場の予測を見ると、地球全体の人口増加とともに成長するとされる。 プラスチック製品は世界人口の増加とともに世界中で需要が増加し、2035年まで増加する成長産業である。併せてプラスチック成型機産業も同様な伸びが予測されている。 世界のプラスチック射出成形市場は2024年に活発になり、 2023年には1910億ドル(約28兆円)と評価され、 2024年から2029年までの年平均成長率(CAGR)は4.1%で、2029年までに2,357億ドル(約35兆円)に達すると予想されている。...

特集編1 その2 日本製造業の勝ち筋を考える、「儲かる製造業へのパラダイムシフト」

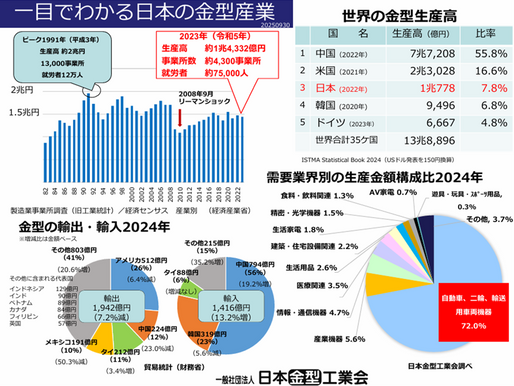

従来、当たりまえと考えていた製造の在り方を認識や思想、企業・社会の全体価値観を劇的に変えていく 「儲かる製造業へのパラダイムシフト」=素形材産業のパラダイムシフト を考えてみたい。それを単に一般論で論ずるのではなく 具体的な事例・ソリューション で紹介する。 1. 具体的な素形材業種ごとの産業ビジョン・デジタル製造指針 素形材産業の中核・金型産業を再興せよ 1) 金型産業 私は日本金型工業会の技術委員として「令和の金型産業ビジョン」を編纂した一人である。中里専務理事と業界の会合の後、昭和生まれの仲間で懇親会を開き、韓国や中国の台頭で落ち込んでいる日本金型の再興にむけて“お酒の力も借りた勢い”で大いに盛り上がり、“方向性を示そう”ということになった。 呑み助4人衆:小出会長・岩渕副会長、中里専務理事・佐藤委員 令和2年編纂の「令和の金型産業ビジョン」戦略・戦術・計画 残念ながら、日本の金型産業は1991年をピークに2021年と比較すると生産高28%減少、事業所数64%減少しているのが現実だ。 2)具体的な 「シン令和の金型産業ビジ

特集編1 日本製造業の勝ち筋を考える、その時のパラダイムシフト その1

1. 素形材産業こそ製造業の中核と認識せよ 素形材とは、素材と最終製品の間に位置する“成形、 鋳造、ダイカスト、金属プレス、粉末冶金、金型” など、主に熱や圧力を加えて製品を作り出す産業のことを指す。勿論、機械加工や治工具、木型など中間に位置する産業のすそ野は広い。製造業の勝ち筋には「素材・素形材・製品」の3つの視点で考える必要がある。 日本の産業構造と素形材産業の立ち位置 一目瞭然、素形材なくして自動車や造船も工作機械や生産機械、半導体すら製造することはできない。鉄鋼や非鉄、樹脂など多くの新素材なども重要だが、素形材なくして製品にすることができない。一昔前は“鉄は国家なり”と言われたが、 “素形材は国家なり” と認識を新たにしたい。 日本の製造業は、素材を形にする「素形材産業」によって支えられている。 素形材の製造には多くの経験とノウハウが必要 であり、その源流は、縄文期の銅鐸に代表される砂型鋳造や、石器・土器づくりに携わった職人たちにまでさかのぼる。 こうした技術と文化は、現在に至るまで、部品製造や金型・治工具の製作といった素形材

第6回 伝承とデジタル電承 その2

1. これからのデジタル開発におけるナレッジ電承の拡張について 1)設計と製造現場・設備・金型とつないだ“デジタルツイン開発” CAE技術は大きく進展しているものの、流動解析や熱解析の結果と、実際の金型挙動との乖離を把握する手段が解析技術者には十分に存在していないという課題がある。 例えば、樹脂流動解析に基づき冷却回路設計、ゲートPOINT、ホットランナー設計を行っているにもかかわらず、不良が再発しているケースは少なくない。現実として、有効な再発防止策に至っていない状況が見受けられる。 その要因は、実際の金型内における樹脂流動状態や金型内部・表面温度と、解析結果とを直接比較・検証した事例がほとんどない点にある。このため、解析結果と実機挙動を対比・検証できる仕組みへのニーズは非常に高まっている。 【提言】 設計と現場をセンシングデータでつなぐ、それがKMCが提案するデジタルツイン開発だ。 真のデジタルツインとは、設計と現場をデジタルで繋ぐだけでなく、人の脳と現場の脳をつなぐことである 製造現場のセンシングデータには以下のデータ取得と

第6回 伝承とデジタル電承 その1

デジタル時代の開発とは? 電承とデジタル人材の育成、デジタルカイゼン・デジタルツイン時代 1. 日本流伝承の生い立ち 戦後80年、日本は欧米などから多くのことを学び、日本の伝統的なものづくり文化と融合させ、独自の進化を遂げてきた。一つは民芸工芸品や日本刀、宮大工、左官、農業、漁業など職人技を磨いて今でもクールジャパンの大きなビジネスとして継承されている。 一方、工業、商業などはどちらかというと欧米のまねごとから始まり、職人的こだわりの品質や次工程はお客様、使う人の立場に立った思いやり文化を継承しながら昇華してきた。一時、自動車などJAPAN as No.1と称され、国内外で高い評価を受けた。私のUS赴任の時代だった。 その後、リーマンショック、バブル崩壊で失われた30年を苦悩しながら日本製造業は生き延びてきた。日本企業は100年、300年とのれんを守り続ける多くの老舗企業もあり、オイルショックなど、どんな苦難も乗り越える強い信念と経営力がある。その根本は日本の文化力にあり、どこの国にもない大和文化が潮流にあることをいつの時代も決して忘れては

第5回 デジタル製造、Smart工場・生産のシステム論、デジタルサプライチェーン構築事例

第4回では製造デジタルデータの生かし方、不良を作らない、生産を止めない手法と題して改善・改革に向けた手法「Smart Engineering」を紹介した。 第5回ではその実践企業事例を紹介する。 特に、 最近、個別部門最適の改革から開発・製造業務全体の見直しの機運が高まっている。Smart工場、デジタル工場に向けた会社全体業務改革の相談が増えてきた 。人手不足やエンジニア不足で本気の全部門デジタル化とスマート化が必要な時代になっているのだろう。 【設問】 どうやって、デジタル製造に向けて“開発・製造現場改革”を進めたらよいの? 他社はどうやって進めたの?その投資効果はあったの? 私のデジタル製造への挑戦と失敗の歴史をかいつまんでまとめると、 1) 手作り試作からのデジタル試作RPへの挑戦 ~日本で初めて3D-CADデータから光造形試作プロセス構築とビジネスへの挑戦 2)図面レス3次元金型製作と高速加工への挑戦、職人レスアルバイト生産プロセス構築 ~アルバイトだけで図面レス3D金型設計・CAM、放電レス高速加工、デジタル工程表の

番外編 緊急提言「金型無償保管問題」への対処が早急に必要です

1.金型無償保管は「下請法違反」に該当し、 該当企業の摘発・勧告が急増 公正取引員会は近年監視を強化しています。 2024年度、勧告と指導の合計件数は8251件、業種別では製造業が3478件(42.2%)、卸・小売業が1481件(17.9%)、情報通信業939件(11.4%) 公正取引委員会による勧告 大手メーカの子会社も対象となっている。直近の勧告事例では、 三菱ふそうトラック・バス株式会社、トヨタ自動車東日本株式会社、日産子会社の愛知機械工業株式会社、東京ラジエータ製造株式会社、井関農機株式会社、荏原株式会社では、木型保管についても勧告を受けている。 本事例は氷山の一角であり、公正取引委員会は引き続き指導・勧告を一層強化する方針としている。 2. 対応:取引条件の明確化と契約書整備が必要、特に相互の金型保管・廃棄管理システムが必要 公取、中小企業からは、 内部統制システムを構築し、定期的なチェックを通して違反の未然防止が求める。 とされた。 また、トヨタ自動車東日本の事例では、貸与型だけでなく、 サプライヤーが調達した自前の金型ま

第4回 製造デジタルデータの活かし方・不良を作らない、生産を止めない手法 その2

2. センサ・センシングとそのデータによるデジタル人材育成 デジタル製造には現場作業者や生産技術、測定や品質管理まで必要だが誰も認識していない 人材育成はどうすればよいの?定着・手の内化したいがどうすればよいの? センサはあくまでもアシスタントであり、熟練工の五感と経験値にはまだかなわない 。なぜなら人間というセンサは製造にかかわる全ての状態を把握し、瞬時に判断する能力がありとてもかなわない。とは言ってもこれからの人口減では頼れない。AIに期待する向きもあるが、今は現場・設備データが種類・量ともに少なくAIにかけても分析できない。そのためにも、一歩ずつセンサを導入し“試行錯誤を繰り返し、経験を蓄積”するしかないと考える。勿論そのスピードは大事だ。 製造現場のデジタル教育は製造現場で行われるべきだ 。AIもアシスタントとして運用するのであれば十分に使いこなせる(Σ軍師ⅡAI Plus)。 間違ってもAIを過信し、頼りすぎると考えない人間が育ってしまうので危険だ 。 例えば、当社のサーモモニタリンという金型表面温度センサを活用すれば、熟練者でも

第4回 製造デジタルデータの活かし方・不良を作らない、生産を止めない手法 その1

1. デジタル製造は目的を明確にし、現場を直視し課題に沿った対策を議論すべし 取ったデータはどう活かすの?効果がでない! よく聞く質問だが、効率化という効果だけを望んだ活かし方では“得られる果実は半分だ”。目標に沿った現場課題を理解した上で、戦略を立て取り組まないと現場・敷いては現場・工場・会社が崩壊する危険もある。 デジタル製造は、 自動化や不良削減、生産停止をデジタルデータで防止し、生産性向上を目指すことを第一の目標としている 。さらに 第二の目的として、データを通じて人の経験や判断をより効果的に活かし、人材育成につなげる ことも重要なポイントである。先ずは自分なりに書き出してみてください。 デジタル製造への課題 【格言】戦略を立てるべし!生産改革軸と人材育成軸の両面で考えよ! 1) センサ・センシングシステムの選定: 古い設備対応、保全に易しい無線センサ、センシングの拡張性 センサはどうやって選ぶの?データの見方を教えてほしい! デジタル製造の基本は製造現場の設備・金型のセンサの選定とセンシングシステムから始まる。 センサ選定のPO

第3回 デジタル製造の基本はセンサ・センシングから始まる

デジタル製造の基本は、 開発から生技、金型そして製造、検査に至るまでの情報を正確に伝達 することにある。今までの製造は昭和から令和にいたるまで古来の徒弟制度的なものづくり文化を踏襲した口頭伝達文化といっても過言ではない。人口の増加は望めず、2050年には1億人を下回り、働く職場は30%ほど人がいなくなることは明白であり、益々、自動化と効率化による労働生産性の向上を図る必要がある。 答えは口頭からデジタル情報伝達への転換にあり、そのツールがデジタル情報だ。言うは易し、そのデジタル製造はスタート・模索段階にある。いや、これから数十年にわたりものづくり文化革命の時代に入る。 1. データを “取る、見る、分析、生かす” デジタル製造の基本的な取り組み デジタル情報の取り組みは、 1) データを 取る ・・設計ノウハウ、試作・製造における・生産準備設計/設備ライン設計・金型設計/製造・トライ、量産・検査・品証に至るまで全ての開発・製造情報を取る事 ⇒各種センサ・M2Mセンシング、現場タブレット/PC、物品QR/RFID 2) データを 見る...

番外編(その3) 走り続けたインクス時代、そして民事再生

ベンチャー企業として1990年から2010年まで走りまくった20年間。 4人で始めた会社が最終的に子会社、海外子会社含め1800人ほどになり、私は常務取締役COOとして多くのお客様と社員と共にデジタルビジネスを展開した。“インクス流/3次元データの申し子...

番外編(その2) USでの武者修行3年、そして三井金属退職

1.3D設計の夜明け:クライスラーが突然3D図の提出を要求 1980年台後半、Japan As No.1がUSに吹き荒れ、Ford、GM、ChryslerのBIG3も日本車に負けじと必死だった。Chryslerはフランスからペッツ副社長を招聘し、大きな設計室ではドラフター...

番外編(その1) 社会人1年生 三井金属時代

1.楽しかった昭和の新入社員教育、酒の力は強し 社会人人生最初の配属はダイカスト事業部ドアロック制作部設計課、ここから私の社会人としての人生がスタートした。設計課に配属されたが、1年間は製造・生産技術の現場実習があり、金型製作、機械加工、熱処理、表面処理、組み立て、試作、...

第2回 なぜ、日本ではデジタル製造が普及しないのか

1.製造現場を支えてきたアナログ世代 デジタルの反対はアナログだ。特に製造の世界においては経験や五感と言われる製造ノウハウがアナログ的伝承となり製造現場を今も支えている。 ・ちょっと匂うな 異音がする 振動がある 油が切れたのでは?...

第1回 伝承から電承へ(その2)

2.伝承の時代と電承の時代へ 製造現場の伝承は今も脈々と続いている。日本刀つくりや和紙など主に手作業の伝統技術は今でも職人技術、ノウハウ、特に五感によるものづくり人から人へ伝承されている。 たたら製鉄により精錬された玉鋼を加熱し鍛錬する、そして水浸しの繰り返し、そして磨き...

第1回 伝承から電承へ

1.生い立ち、左官屋の職人DNA 秋声(佐藤声喜)は、秋田県能代市出身、父親は文学好きで働かない左官屋の棟梁。家には住み込み修行のお弟子さんが数人いて、小学生の私にタバコやお酒、週刊誌を無償供与で大人の社会を丁寧に教えてくれた。その甲斐もあって中学卒業までにはおおよその社会修行は卒業できた。 親父は、働かないくせにやたら道具にはこだわり、わざわざ東京に左官道具を仕入れに行っては高価で珍しいコテやら左官道具を買いつけに行っていた。店(作業場のことをいう)の両脇の壁一面にはずらり売れるほど陳列され、よく仕事仲間に無償であげていた。勿論、働かない親父と母は毎日大ゲンカであったが、大きな仕事の時は兄も母も時には私も家族総出で現場にいって手伝った。 世の常で、一番苦労していたのは母で、朝早くから畑仕事や田んぼ、そして日中は親父の仕事お手伝い、食事の賄いと獅子奮迅の働きで家計を支えた。ちなみに親父は全く酒が飲めないが、母は夕食にビールにお砂糖をいれてうまそうに飲んでいてバランスはとれていた。 また親父はなぜか田舎者のくせに、字も文章もそれなりに上手で、よく

bottom of page