第1回 伝承から電承へ(その2)

- mnakata85

- 2025年8月24日

- 読了時間: 4分

更新日:2025年9月16日

2.伝承の時代と電承の時代へ

製造現場の伝承は今も脈々と続いている。日本刀つくりや和紙など主に手作業の伝統技術は今でも職人技術、ノウハウ、特に五感によるものづくり人から人へ伝承されている。

たたら製鉄により精錬された玉鋼を加熱し鍛錬する、そして水浸しの繰り返し、そして磨きとなる工程は一般的だが、炭素量や温度や湿度、全ての素材と環境に応じて魂を込めて仕上げていく。

その水の温度一つも重要で、正宗は息子が技の盗用しよとして腕を切り落としたほどだ。他にも水の温度を知りたくて手を入れた週間切り落とされた事例もある。

私が前職のインクス時代、金型事業を高精度3万回転のMCと放電レスに向けたφ1小径エンドミルを開発し、CAD/CAMを自作してアルバイトだけで金型を製作する手法を開発した。ただいくら高精度でも成形バリはでる。

そこで、三井金属時代の恩師で石井さんのところに行き、金型のすり合わせ技術をアルバイトに教えてもらった。“しっくりあわせるんだよ”佐藤さん。とは言われても、である。

“アルバイトだけで48時間で携帯電話の金型をつくるインクス“として一世を風靡していたとき、デンソー様の知多工場に招待を受けたとき、歴代の技能オリンピックの優勝者の”現物”を見る機会があった。技能オリンピックでの優勝者の“部品合わせ感覚”は2ミクロンといわれる。確かに数値ではそうだが、実際の合わせこみは2ミクロン以下であることは容易に想像できた。

金型などすり合わせが主体の製造現場でも“磨き”は今でも手作業が主体だ。先日、某自動車メーカへ日本金型工業会として見学をさせてもらった。最初に“プレス金型の絞り面の磨き伝承“の伝承教育システムを紹介いただいた。プレス面のシワなし光沢には手磨きが必須とのこと。海外展開でも伝承と心意気は重要だ。

新潟長岡に大菱計器という“工作機械の検具定盤“を製作る会社がある。定盤を作る定盤は”キサゲ”で職人がほぼ“0”に面だしをする。今ではできる職人も少ない。

デジタル製造でも“捨ててはいけないもの、捨てなければならないもの”その見極めが企業のDXと仕組みの差異となるだろう。

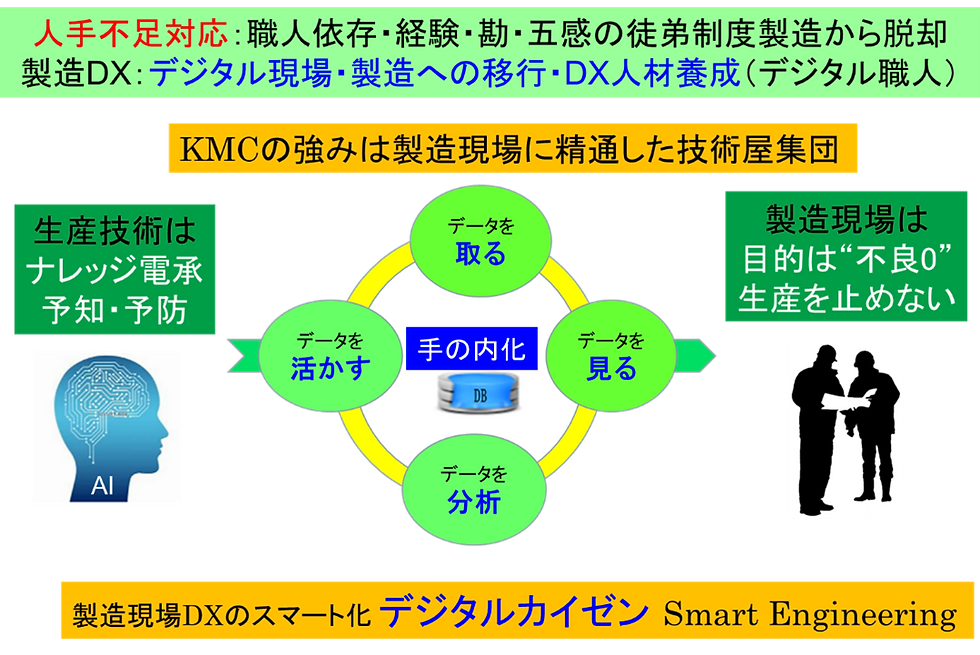

当社はデジタル伝承“電承”を目指している。最近のはやり言葉のDX、特に製造現場DXとしては製造現場のいろんな職人技、五感に替わる数値データ、判断基準をデジタル化することを、センサ、センシング、M2M・IoTというデジタルTOOLで行うものである。ただし、間違ってはいけないのが、あくまでもDXソリュション作業者/生産技術者のアシスタントとしてみ役割である。苦労して積み上げてきた戦後、昭和、平成の職人技術を次世代に継承する目的としており、デジタル製造に必要な、人材育成を推進する役割を兼ねている。それを「電承Factory」として技術開発を積み上げ、お客様と一緒に作り上げている。

「電承システム」だけではデジタル製造は完結しない。目的が重要であり、研鑽し、それを具現化していく手法を「Smart Engineering」手法としてお客様と共に推進していくことを誠としている。具体的な手法については何れどこかで解説する。48時間で携帯金型をつく打ったデジタル手法の基礎でもある。

【余談】KMCのAI活用

事務部門に“横浜市の修繕補助金の問い合わせ先調べてよ”事業本部長公認会計士の市川が、佐藤さん、簡単ですよ。生成AIなら一瞬でわかりますよ。とさっそくググって電話番号を教えてくれた。市川が、社内の事務処理や営業改革に使ってみてはと進言していた。私は、その電話にかけてみたら猫の相談所だった(笑い)。

ほら、AIは信用しちゃいけないよ。との笑い話しとなった。という現在は、ソフト開発部門が成形AIを活用している。退職した開発者のコード分析や、カスタマイズ案件開発、不具合事象の調査に大いに役立っている

商品開発では、成形不具合の影響因子分析にAIソフトのパレート分析をΣ軍師Ⅱに組み込んだ「成形AI」を開発し、販売を開始した。詳細は第3回で紹介する。

これから電承コラムでは

第1回 伝承から電承へ

第2回 なぜ、日本ではデジタル製造が普及しないのか

第3回 デジタル製造の基本はセンサ、センシングから始まる

第4回 製造デジタルデータの生かし方・不良を作らない、生産を止めない手法

第5回 デジタル製造、Smart工場・生産のシステム論、デジタルサプライチェーン構築事例

第6回 デジタル電承とデジタル人材の育成、デジタルカイゼン・デジタルツイン時代

第7回 日本製造業は欧米、中国に勝てるのか 変えてはいけない、変えないといけない日本製造文化

第8回 5年後の日本製造業の指針

第9回 10年後の製造立国から開発立国へのパラダイムシフト

第10回 日本の製造業の勝ち筋、未来に向けて

を連載していく。

コメント